在市博物馆的诸多珍贵藏品中,有一件藏品只一见便再难以挪开视线。如蓝宝石一般的色调让人一见倾心,使人内心变得沉静且平和,不禁沉醉于它深邃且诱人的蓝色世界中,它就是霁蓝描金八仙人物天球瓶。

《说文解字》中记载:“霁,雨止也”。而霁蓝,就是雨过初晴天空之蓝,犹如水洗,清新淡雅。曾经,古人评价颜色釉瓷器时特别看重蓝釉瓷器,究其原因,一方面是蓝釉瓷器多为高温釉,烧制难度大;另一方面则因为烧制蓝釉所用的氧化钴原料稀少。霁蓝釉始创于元代,在元代就已经达到了比较高的水平,因而霁蓝一出现在世人面前,就是一幅绝世高手的姿态。

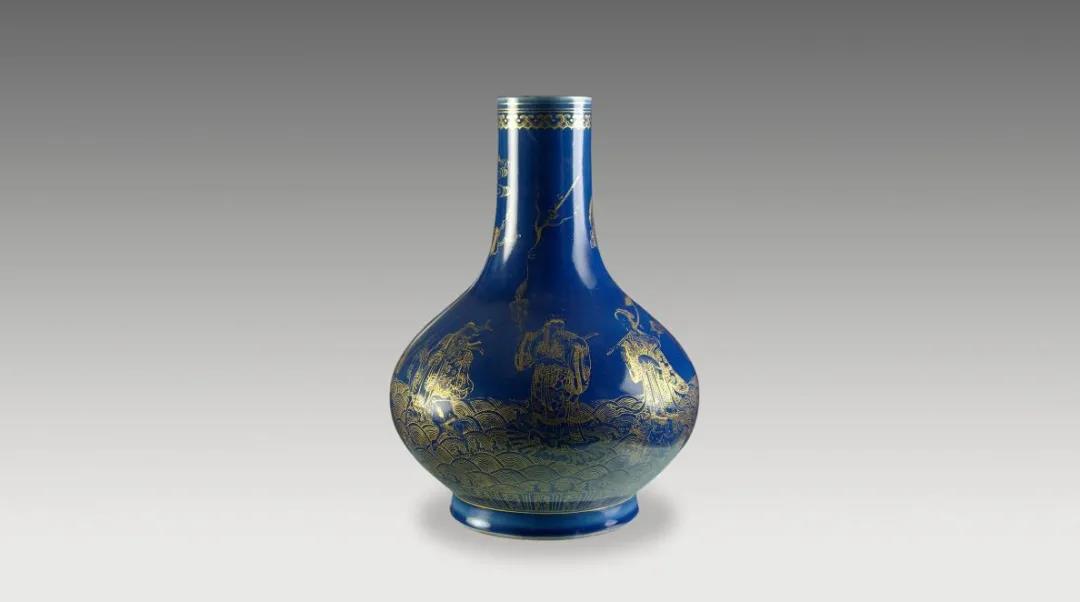

这件霁蓝描金八仙人物天球瓶是1972年自市外贸公司征集而得。瓶高33.4厘米,口径7.5厘米,底径15厘米。通体施蓝釉,釉面描金。该瓶直口、长颈、溜肩、鼓腹下收、圈足、平底。口部绘弦纹三道,如意纹一周。颈部绘五蝠、仙鹤。腹部以八仙渡海为装饰图案。近足饰有寿字纹一周,底部施白釉,有“大清光绪年制”青花楷书款。

市博物馆工作人员殷小亮告诉记者,蓝釉又称霁蓝,因该色多用于祭祀,故又称祭蓝。由于祭蓝釉在烧制过程中不流不裂,色调均匀一致,浓深而透明,被视为上品,主要施釉于祭器和华贵的陈设、祭祀用瓷。釉色蓝如深海,釉面匀净,呈色沉静浓厚,符合霁蓝釉的典型特征,颇为珍贵。霁蓝釉是从钻蓝铅釉中发展而来,最初出现在唐代的三彩陶器上,当时属一种低温铅釉。蓝釉发展到元代已相当成熟,成为一种高温石灰碱釉,生坯施釉,在1280℃~1300℃的高温下一次烧成。发展到明代宣德时期,蓝釉器的烧造工艺更加成熟,《南窑笔记》中把它和白釉、红釉相提并论,并被推为宣德瓷器中的上品。

描金法始于清代,其方法是用笔将金粉描绘于瓷釉表面,再在700℃~850℃的温度下烘烤,金就能烧牢在釉面上,然后再用玛瑙棒、没有棱角的石英砂或稻谷来摩擦抛光,这种方法叫描金。而天球瓶是受西亚文化影响极深的一种瓷器造型,它出现于明代的永乐、宣德两朝,因圆球腹硕大,像从天上降下,得名“天球瓶”。清光绪霁蓝描金八仙人物天球瓶,器形规整,外观典雅,以变化的弧线构成柔美和匀称的瓶体,形态修长俊美,胎质洁白细腻,釉色光洁明亮。装饰图案构图完整,主题突出,笔法简练流畅,兼加蓝釉描金,更给人一种雍容华贵、富丽堂皇的感觉,堪称清仿明器中的一件精品之作。

有图必有意,有意必吉祥,这是中国古代陶瓷装饰图案的特点。明代陶瓷装饰纹样多以寓意和谐音来象征吉祥,而清代瓷器吉祥图案的使用较之明代有过之而无不及。仙鹤乃道教成仙得道白日飞升的象征,寓意长寿。蝙蝠的蝠谐音福,五只蝙蝠表示“五福”。五福最初源自《尚书·洪范》,其后逐渐演变成更受世俗所喜爱的福、禄、寿、喜、财“新五福”。

八仙过海的故事源于民间传说,最早见于元代杂剧《争玉板八仙过海》剧目,到了明代吴元泰著的《东游记》一书中有了更加精彩的描述。据传八仙过海之地,位于现在的山东蓬莱,八仙因赴王母蟠桃会之后回归东海蓬莱,为显各自神通,各以所持法器渡海,不料曹国舅的玉板引起东海龙王的贪欲,由此而引发了争执,结果八仙以神通取胜,后世故有了“八仙过海,各显神通”的成语。

用八仙人物作为瓷器的装饰图案见于明代,发展到清代,此风依旧强盛,其中八仙图案有“明八仙”与“暗八仙”之分。“明八仙”大家一目了然,而以八仙所持的八种法器所组成的图案称之为“暗八仙”。这件天球瓶的图案就属“明八仙”,其图既有吉祥长寿的寓意,也有祈求本领高强神通广大的愿望,可谓是中国民间文化和本土宗教的圆满结合。

霁蓝釉,瓷中的那一抹蓝,以小窥大,展现了历史游走的脉络。古代瓷人,历经千年探索历练,方得这至真至纯的釉色。中华瓷器,穿越漫长时空,款款而来,让当世之人仍可回味这千年瓷文化,感受瓷器的无穷魅力。(来源:上党晚报)